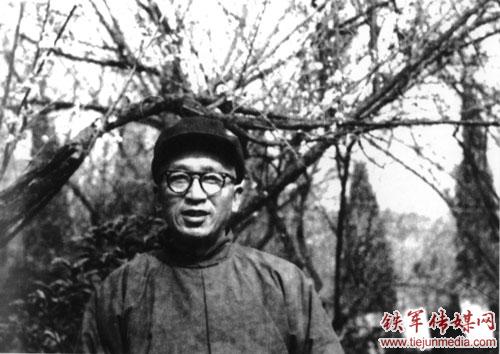

谢克东1975年摄于无锡

1947年11月,华中工委成立后,华中第一地委就有了两位谢克同志,彼此的信件经常收错。一次会上,工委姬鹏飞同志建议说:“你们两个改改名吧!”他指着在东部工作的谢克,“你就叫克东”,又指着在西部工作的谢克,“你自然叫克西罗!你们看,如何?”

今年是“东部谢克”即谢克东同志诞辰100周年,我们都曾在他领导下工作过,很自然地追思起谢克东同志为革命和建设事业奋斗的一生。

栉风沐雨七十载

谢克东1911年8月24日(农历七月初一)出生于上海金山县,其母陆定华是1925年加入中国共产党的早期党员,是陈云在上海商务印书馆领导工人运动时的部下和骨干。受母亲的影响,谢克东青年时代就投身进步活动,1933年8月,22岁时就加入了中国共产党,在上海参加了左翼作家联盟,组织过革命文学活动和工人罢工斗争。1936年7月受中共组织派遣,到西安的东北军从事地下工作,参与了张学良、杨虎诚发动的西安事变。

全国抗日战争开始后,谢克东于1939年7月随同陈丕显调至中共中央东南局工作,参与了苏中抗日根据地的开辟和创建。1940年7月新四军东进北上到达黄桥后,他奉派第一次踏上了南通的土地,担任如皋(东)县委书记、新四军如东警卫团政治委员等职。在反清乡斗争时,他是苏中四地委的城工部长,出色地领导了地下秘密工作,先后获取日伪的许多重要情报。解放战争时期,他先后担任如皋县委书记、华中一地委组织部长,领导解放区军民同国民党军队展开了生死较量。1946年秋,新四军主力战略北撤,他临危受命担任南线党政军委员会委员,带领少量部队在南线坚持。1947年3月泰兴县委书记叶悌青壮烈牺牲后,他连夜赶去接任县委书记。

新中国建立后,谢克东曾任中共无锡市委书记、江苏省委纪律检查委员会副书记、江苏省人民政府监察委员会第一副主任、江苏省委组织部副部长等职。1957年任南通地委第一书记,1964年任盐城地委第一书记,1980年任江苏省人大常委会副主任,1986年离职休养,2001年1月11日逝世。

咬定发展不放松

水利是农业的命脉。上世纪五六十年代,南通每隔三五年就有一次大水灾。谢克东和地委一班人深入群众调查研究,充分听取专家意见,制订了带有根治性质的水利建设规划,形成了具有南通特色的相对独立的水利体系。

经过几年奋战,全区共开挖、疏浚七条一级主干河道、105条二级河道、1066条三级河道,并做了配套建筑。兴建九圩港闸等12座水闸、船闸,完成了沿海护堤和沿江保坍工程,灌溉面积达674.5万亩,扩大排涝面积2464平方公里。至此,南通抗大涝大旱的高产稳产田基本建成,城乡工农业生产和人民生活用水也得到了保证。农民说:“骨干长河长又大,旱涝灾害都不怕,大旱江水来灌溉,雨多开闸放掉它”。1964年南通获得粮棉双高产,启东县还受到了国务院和周总理的表扬,《人民日报》发表社论,号召学习启东县粮棉双高产的经验。

1964年4月,谢克东被任命为中共盐城地委书记。他把改造低产田作为工作的重中之重,实行分类指导,针对范公堤东的盐碱地,里下河一熟老沤田,北部砂碱地,搞试点,看现场,总结出“水、肥、林、种、管”五字经,勉励大家把盐碱多、荒地多、风沙多的“老三多”,变成粮棉多、林果多、禽畜多的“新三多”,取得了实实在在的效果。1966年同1963年相比,全区粮食总产增长了33%,皮棉增长了102%,油料增长了125%。

无粮不稳,无工不富。在农业增长的同时,谢克东十分关注工业的发展。为了引进工业发展人才,征得省委组织部的支持,于1965年9月从苏南调进了50名有办工业经验的县、社干部,帮助兴办地方工业。1966年全区工业总产值比上年增长了20%。

实事求是最可贵

谢克东常说:人心向背决定事业成败。三年困难时期,群众的生活安排成为地委的头等大事。他带人先后在启东、通州走乡串村,进行调查研究,提出了允许每个农民向集体借种一分或一分半地的办法。小变通解决了大难题。没出几个月,“借田到户”地里的农作物长得特别好,市面上胡萝卜便宜了三分之二,马上缓解了口粮问题。为了群众利益,他置个人的政治风险于不顾,坚持实事求是多么难能可贵呀!

王霞林深情地回忆起50年前参加谢克东召开座谈会的情景:有人不顾事实为公共食堂评功摆好,时任南通县正场公社党委书记的王霞林直言不讳:“我现在就住在农民家里,农民都说公共食堂的油水是被没有毛的老鼠吃掉了!”当时,谢克东一边听一边记,连说“慢点讲,慢点讲”。不久,南通地区果断解散了公共食堂。

1978年4月,谢克东第四次来到南通,担任市委书记兼地委第一书记。当年12月党的十一届三中全会召开,他坚定不移地贯彻执行全会精神,坚持解放思想实事求是的思想路线,拨乱反正,积极稳妥地处理“文革”遗留问题,率先在全国解决了下放职工和知识青年的回城问题,促进了社会的安定团结,迅速实现了工作重点的转移。

1965年盐城进行社教试点,谢克东在一个大队驻点。有个生产队一下子要抓四个人,并要宣布开除党籍。谢克东知道后强调,一定要弄清矛盾的性质,否则真理就会变成谬误。如此举重若轻的一拨,将整个试点纳入稳健轨道,使广大基层干部避免了无辜伤害。

正确决策需要实事求是,纠正错误也需要实事求是。在反“右倾”时,有一个县因反对虚报玉米产量,两位副职被拔了“白旗”,引起议论纷纷。谢克东接受大家意见,很快恢复了两位同志的职务。一次,他批评了两个县的负责同志,后来发现批评错了,就公开检讨,而且不至一次两次地检讨。人家说,你不要检讨了。他说,我要检讨到他们满意为止。

自持自重见风骨

谢克东和气待人,平易近人,以理服人,以德感人。早在1961年,他为《群众》杂志写了《待人和气是党的优良传统》文章:“待人和气,不是一般的待人接物的态度问题,实质上是要求我们平等待人,虚心听取人民群众的意见,全心全意地为人民服务。这是我们党的群众路线的重要内容。我们党过去和今天所取得的一系列的伟大胜利,和待人和气的优良作风是分不开的”。并举了如东大圩两个生产队长的例子,一个对群众和蔼可亲,一个急躁生硬,群众对前者的反映是:“看看也开心,做做也有劲”;对后者的反映是:“样子吓坏人,做做也松劲”。

“文革”中,谢克东虽遭受到严重迫害,但始终不乱方寸,不失气度,不丢原则。“造反派”诬蔑他是“走资派”,批斗时喊“打倒走资派谢克东”,他坚决不承认,不举手。他说:“我是共产党员,要坚持实事求是,捕风捉影的事,我不能承认。”挨批斗时,脖子上挂了个铁丝系的木牌。旁边一位下级是第一次挨斗,在挨斗两个多小时后,头晕目眩,颤抖欲倒。谢克东就用自己的木牌轻轻碰了一下他的木牌,提醒他别跌倒摔伤。挨斗结束,谢克东悄悄安慰他:真金不怕火炼。下次挨斗时,两脚要适当分开,全身放松,还要不时调整重心,做点深呼吸。

大路不平有人铲。机关传达室一位邹姓工友,只有初中文化程度,当看到有人在机关大院贴诬蔑谢克东的大字报,就拿笔在上面据理反驳。在海边新成立的“五七”干校,搬运建筑材料又脏又累,不少人手上都磨出了泡。食堂师傅不忍心看谢克东也受这样的苦,就提出食堂人手不够,将谢克东要去帮厨。而谢克东也委托上街购菜的师傅代买劳保手套,悄悄地送给手上有泡的学员。

1971年冬,谢克东担任黄沙港工程副总指挥,工地纵横30里,民工有一万多人,年已六旬的谢克东吃住在工地,检查工程进度质量,深入工棚嘘寒问暖,经常要步行二三十里。由于过度劳累,晕倒在工地,急送医院抢救,诊断为中风脑梗塞。

送子赠画传佳话

粉碎“四人帮”后,根据中央文件规定,一干部家庭成份由破落地主纠正为中农,但纠正的决定却被县里撤销了,该干部很是苦恼。谢克东知道后,批示派人调查核实,肯定了县里前一个决定是符合事实的。此时,该干部的母亲在医院病重垂危,谢克东交待将新决定尽快形成文件,一定要读给老人听。老人在弥留中听到折磨了几十年的成份问题终于圆满解决,带着笑容安详地离开了人世。至今,该干部一说起此事就激动不已。

在南通,谢克东的两件义举在干部和市民中传为佳话:1941年7月,南通县举行追悼大会,悼念英勇牺牲的县警卫团一位徐姓副营长,烈士的父亲也参加了追悼会。烈士在家中是独生子,为抚慰烈属,时任如皋(东)县委书记的谢克东慷慨表示:将来生了儿子就送给老人做孙子,为烈士传宗接代。在第二个儿子出生后,他果真通过交通站越过封锁线,把儿子送给了烈属。当人们感叹敬佩时,谢克东总是淡淡一笑:“南通老区人民在战争年代养育了我们,全力以赴支持我们,我们应尽力回报老区人民,照顾好烈士亲属。”烈士父母去世后,孙子回到谢家,仍姓徐,为烈士续后。

1999年,南通迎来了解放50周年,谢克东将多年珍藏的著名书画家的42件书画作品,捐赠给南通市委、市政府,书画作者包括闻名海内外的大师巨匠王个簃、钱松喦、林散之、赵朴初、费新我、范曾、宋文治、亚明、朱屺瞻、陆俨少、谢稚柳、唐云等。谢克东在捐赠信中说:少小离家老未回,我已年近九旬,一生中要数在南通工作的时间最长了。南通是我的第二故乡,我把这些书画捐赠给第二故乡的人民。”

发已千茎白,心犹一寸丹。后来人们才知道,谢克东的六个子女,家庭经济并不富裕,有的还办理了内退手续,不禁肃然起敬。2006年,为纪念谢克东逝世5周年,南通市举办了“谢克东捐赠书画回顾展”,参观者感慨纷呈:“看到的不仅是名家书画,更是一种精神”;“这里是保持共产党员先进性教育的活课堂”!

桃李不言,下自成蹊。谢克东同志是我们党故去的千万个优秀领导者之一,通过缅怀他,我们要继承和发扬党的优良传统,同心同德,开拓创新,为伟大的中华复兴宏业而贡献力量!